A petición de Lenia Batres, la SCJN dejaría en vulnerabilidad a personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A petición de Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para abandonar un criterio que, hasta ahora, ha servido para evitar dejar en vulnerabilidad a las personas con discapacidad y su derecho a ser escuchadas antes de que los poderes legislativos del país emitan normas que pudieran colocarlos en condiciones de mayor riesgo.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad hicieron uso, por primera vez, de la recién creada figura de “audiencias públicas” de la Corte para solicitar a los nueve ministros del Pleno que los escuchen antes de tomar una decisión.

La audiencia pública está programada para el próximo 20 de octubre en el edificio sede de la Corte y en ella, quienes se inscribieron en la convocatoria publicada por el Máximo Tribunal hasta las 23:59 horas de ayer, podrán emitir sus pronunciamientos, presentar artículos de opinión y diversas herramientas que ayuden a los ministros a tomar una decisión con mayores elementos.

¿Qué es lo que Lenia Batres pidió cambiar?

Desde el año 2016 la SCJN, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció que como estado parte de dicho instrumento internacional, México está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones que les afecten.

Una forma en la que la Corte consideró que está garantizado este derecho es a través de la consulta previa misma que consideró parte del proceso legislativo para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales realicen este ejercicio de participación con los integrantes de este sector de la población antes de legislar sobre cuestiones que pudieran afectarles.

Esto fue aplicado en la acción de inconstitucionalidad 136/2022 en la que la Corte indicó que mantener el régimen de interdicción (figura que invalida la capacidad jurídica de las personas con cualquier tipo de discapacidad) era contraria a la Convención y señaló que cuando las leyes afectan directamente derechos de personas con discapacidad se debe llevar a cabo una consulta previa, pública, abierta y regular.

A través de este criterio la Corte ha declarado inconstitucionales más de 50 legislaciones en las que las personas con discapacidad no fueron consultadas por los poderes legislativos para conocer cuáles son sus necesidades.

Esto obligaba a los congresos a realizar las consultas mismas que debían ajustarse al estándar establecido por la Corte.

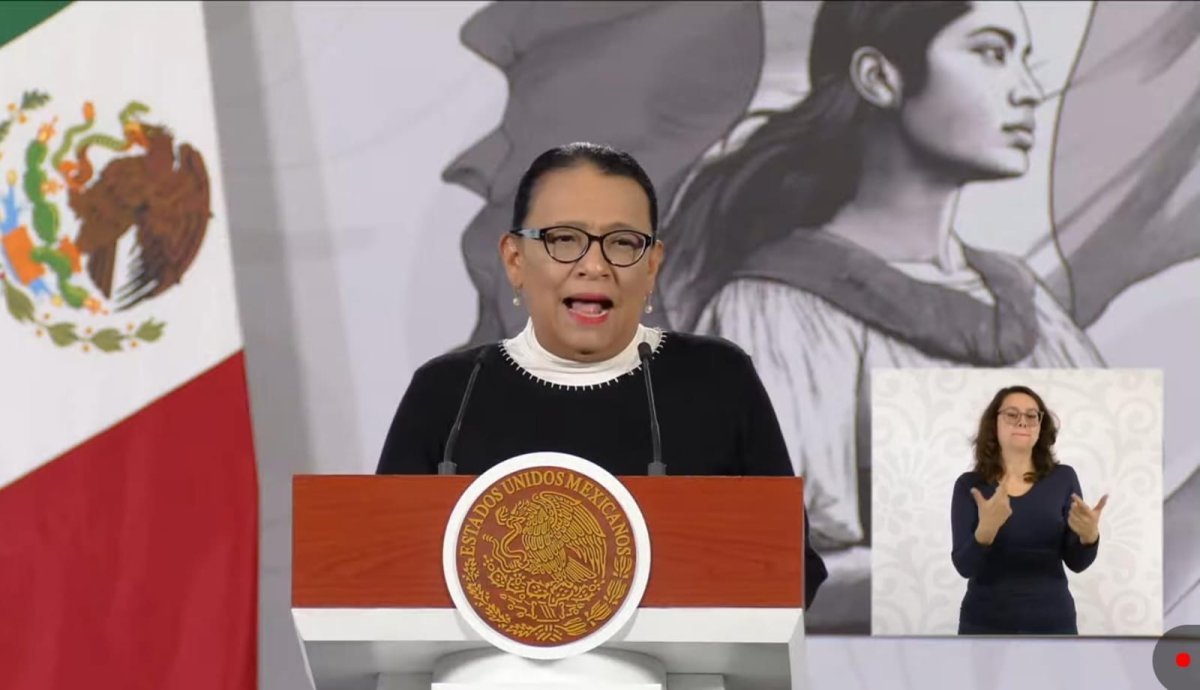

Desde antes de su ingreso a la SCJN, la ministra Lenia Batres criticó la utilización de este criterio para invalidar diversas normas impulsadas por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A su llegada al Corte, la exigencia de abandonar el criterio ha sido una constante en las declaraciones de Batres Guadarrama.

En entrevista con Proceso publicada en la edición mensual 27, correspondiente a septiembre de este año, la ministra aceptó que buscaría que la nueva conformación de la Corte abandone dicho criterio que no sólo aplica a personas con discapacidad sino que está destinado a respetar el derecho de consulta previa de los grupos vulnerables.

“Hay vicios que se cometen permanentemente como este de estar considerando que el derecho a la consulta indígena es parte del proceso legislativo y con esa razón hemos invalidado pues, en lo que yo conté, 55 leyes que ampliaban los derechos de las comunidades indígenas”, comentó.

Por ello, desde la primera sesión del Pleno de la Corte, del pasado 11 de septiembre, mientras los ministros discutían la validez de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, Batres aprovechó para pedir “detener esta perversión” y dejar de aplicar el criterio que, indicó, privilegia el análisis de la forma sobre el estudio de fondo de los asuntos.

En ese momento ocho ministros acordaron agregar al fallo final las consideraciones de Batres.

Utilizando el discurso de que la anterior Corte ha dejado en indefensión a comunidades indígenas por invalidar normas que incluso les beneficiaban, la ministra Batres logró captar el apoyo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa también acompañaron la propuesta de quitar la obligatoriedad total de la consulta previa y que la Corte analice caso por caso.

Para el 7 de octubre pasado Batres presentó un proyecto de resolución sobre la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en el que planteó formalmente abandonar el criterio de la anterior SCJN y establecer que la consulta previa para personas con discapacidad no es obligatoria a menos que este sector o las organizaciones que los representan lo soliciten expresamente; que la consulta sea obligatoria sólo cuando se perjudique a estas personas, no para todos los actos legislativos o normativos que las beneficien o que tengan un impacto sobre ellas sin importar si es positivo o negativo.

Aguilar Ortiz reiteró su propuesta de que la SCJN podría analizar caso por caso para determinar si una ley beneficia o perjudica a las personas con discapacidad para que, sobre ello, puedan decidir si era o no necesaria la consulta previa.

Si el Pleno avala la propuesta de Batres, la consulta previa dejaría de ser una obligación automática para los poderes legislativos que tendrán la capacidad de decidir en qué casos sí y en qué casos no llevarla a cabo o a demanda del sector afectado.

Las voces críticas

Hasta ahora los únicos ministros que se han opuesto a la propuesta de Batres han sido Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Giovanni Figueroa.

En la sesión del 11 de septiembre, cuando Batres planteó el cambio de criterio por primera vez, la ministra Esquivel advirtió que la Corte no puede asumir un papel que no le corresponde.

“En mi opinión, no debemos dejar sin efecto ni hacer nugatorio este derecho a la consulta a las personas con alguna discapacidad, como si lo dispuesto en la Convención citada no existiera, pero que seamos nosotros quienes, en lugar de las personas interesadas, determinemos qué les favorece, qué les conviene, sustituyendo su voluntad y colocándonos en un papel que no nos corresponde, porque no podemos saber cuáles son las demandas de quienes enfrentan las barreras sociales que los discapacita”, señaló Esquivel Mossa.

En la misma sesión, Figueroa Mejía recordó a sus compañeros que el derecho a la consulta parte de la exigencia de las personas con discapacidad a ser escuchadas.

“Considero que la falta de consulta es un motivo suficiente para declarar la invalidez de la norma. Además, hay que recordar que este Alto Tribunal no puede partir de la base de que los artículos analizados son benéficos para la población que tiene derecho a ser consultada. Justamente, es esa población vulnerable quienes deben decidir si es benéfica o no.

“Nosotros no podemos decidir ni hablar por ellos sin escuchar su opinión a través de la consulta. Recordemos que el derecho a la consulta parte de una exigencia de ser escuchados: ‘nada sobre nosotros, nada sin nosotros’”, enfatizó.

Mientras que Ortiz Ahlf indicó que el derecho a la consulta previa no depende del contenido de las normas sino que es una exigencia a que las personas con discapacidad dejen de ser un sujeto pasivo en la creación de normas que pueden afectarles.

“Incluso considerando que, bajo nuestra óptica, algunas o la mayoría de las normas fueran benéficas, ello no exime el deber estatal de consultar a este grupo. Al final, son las personas en esta situación las que deben determinar la forma en que sea regulada su atención”, comentó.

“El carácter positivo o benéfico de una medida no exime la obligación de consultar a las personas con discapacidad. La participación de este grupo históricamente invisibilizado es un derecho en sí mismo, y no depende del contenido de la norma, pues exige que nadie sea objeto pasivo de decisiones que les afecte”.

Con información de Proceso.