Elegía por una Constitución difunta

Fernando Escalante Gonzalbo

Dejó dicho Octavio Paz en El ogro filantrópico que entre los errores del PRI, herencia de toda la historia del país desde la independencia, “el mayor error de todos ha sido la instauración de la mentira constitucional: la realidad legal de México nunca ha reflejado la realidad real de la nación”. No es sólo una hipérbole, sino una tontería. No me puedo imaginar qué leyes tenía en mente, que pudieran reflejar la realidad real, seguramente ninguna. Pero el lamento tiene interés porque esa queja, que condena la historia entera del país, y por poco a los mexicanos sin más, es uno de los géneros más frecuentes en nuestra literatura política —y eso sí desde la Independencia.

Hay un problema: la denuncia de la ilegalidad permite estrofas muy dramáticas, pero oculta más de lo que revela. De hecho, oculta casi todo del país, y revela sólo algunas cosas bastante triviales sobre el autor. La queja impide ver el hecho obvio de que en México las leyes se cumplen: casi todas las leyes, casi todo el tiempo. Empezando por la Constitución: hay artículos que se cumplen con perfecta normalidad, los hay que a veces no se cumplen, los hay que no se pueden cumplir ni nadie pensó nunca que se cumplieran, como sucede en casi todas las constituciones del mundo.

El lamento escandalizado por las leyes que no se cumplen es en México inseparable de una secreta y no tan secreta envidia por lo que se supone que sucede en los países civilizados. Contra toda evidencia, son muchos (que han viajado e incluso leído) los que están convencidos de que “allá” la gente no tira basura, los políticos no hacen trampa, los funcionarios hacen cumplir la ley a rajatabla, los delitos se castigan, vamos: las leyes se cumplen. Y por eso es escandaloso, y triste, que en México no sea así. La mayoría de las veces “allá” es Estados Unidos, pero también una imprecisa “Europa”, imaginarios ambos, por supuesto —y ese modelo es el que permite ver los defectos de nuestra Constitución.

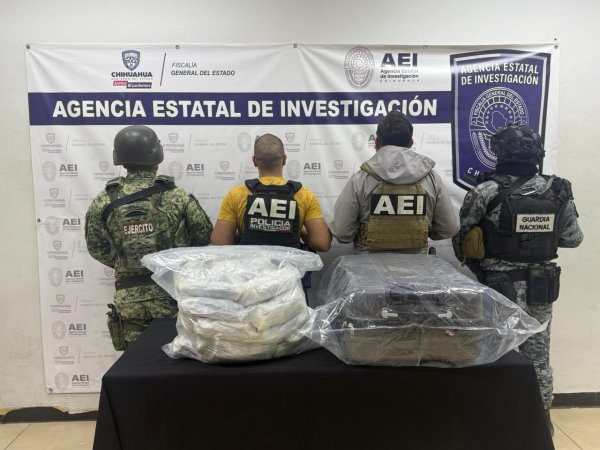

Ilustración: Víctor Solís

Es un poco ridículo, pero una de las quejas más frecuentes es que la Constitución sea tan larga. Puesta en comparación, se entiende, con la esbelta elegancia de la Constitución estadunidense. De hecho, se ha intentado (en serio) adelgazarla, quitarle las palabras que sobran. Dejémoslo estar, el empeño no hace mal a nadie.

Generaciones de políticos, periodistas, gente de letras se han quejado en todos los tonos del hecho de que la Constitución (en particular la de 17) haya sido reformada tantas veces. En comparación, por supuesto, con las escasas veintisiete enmiendas de la norteamericana. La existencia del modelo nos condena. Porque bajo la queja late sin duda la sospecha de que ellos acertaron, escribieron bien su Constitución, y la respetan, mientras nosotros nos la pasamos corrigiendo mal una y otra vez lo que desde un principio estuvo mal pensado y mal escrito. Ellos sólo tuvieron que cambiar cosas menores, como la esclavitud.

Los hechos son abrumadores. En México ha habido cuatro o cinco constituciones, hasta nueve u once si se quieren incluir la de Apatzingán o el Estatuto Provisional del Imperio, y se han reformado en infinidad de ocasiones, sobre todo la de 1917, porque ha durado más. Y en Estados Unidos tienen la misma desde hace dos siglos, con esas pocas enmiendas. Abrumador. El problema es que son objetos diferentes, que corresponden a tradiciones jurídicas diferentes, con técnicas legislativas diferentes, no hay por qué esperar que sus historias sean ni siquiera parecidas (y no son).

La Constitución mexicana incluye muchos detalles, normas de contenido material sobre propiedad, salarios, educación, minería, culto religioso, y, como es lógico, cuanto más puntual y concreto sea un texto, más pronto tendrá que reformarse porque las circunstancias materiales cambian. Un ejemplo. En la redacción original del artículo 27 había un extenso apartado con seis incisos que comenzaba así: “Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades…”. Una regla clara donde las haya, pero que había que borrar muy poco después. En lo demás, la lógica es parecida.

Es claro que mucho de lo que hay en la Constitución podría estar en leyes secundarias. Pero lo que se ganaría con eso es al menos discutible. En la Constitución se ha puesto en el último siglo casi todo lo que en su momento se consideraba de veras importante; de hecho, en nuestro lenguaje público “elevar a rango constitucional” una cosa es una forma particularmente enfática de subrayar su importancia (por ejemplo: “Toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar”, o bien: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”). El “rango constitucional” ha sido uno de los recursos de legitimación del sistema político —y a veces eficaz.

En lo sustantivo, la Constitución estadunidense describe la organización del Estado: una república federal con división de poderes, ejecutivo presidencial, legislativo con dos cámaras, poder judicial independiente; los detalles concretos de funcionamiento han cambiado mucho, para empezar con la abolición de la esclavitud o el sufragio femenino, que no son cosa menor, pero seguimos viendo “la misma” Constitución. Y bien, en México sucede eso también, en 1824 se estableció un régimen republicano, federal, con división de poderes, con ejecutivo presidencial, legislativo con cámaras de diputados y senadores, poder judicial independiente. Aparte de los paréntesis centralistas de 1836 y 1843, que suelen omitirse en la historia oficial, hasta este año del bicentenario habíamos vivido bajo el orden que definió la Constitución de 1824 (“La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal”).

Se señala con frecuencia, como crítica, que la Constitución del 24 (como las demás) estaba pensada para una clase de ciudadanos que no existía en México. El motivo tiene su chiste. La Constitución de 1824 (como las demás) se escribió teniendo como modelo retórico a un ciudadano imaginario: patriota, abnegado, tolerante, respetuoso de la ley… No hay más que mirar los discursos y la prensa del siglo XIX. Y se suponía que las virtudes cívicas eran la mejor garantía para la vida de la república. Por supuesto, no había esos ciudadanos imaginados —hasta ahí la crítica tiene interés. Pero para entender las cosas en su punto hay que añadir de inmediato que lo mismo sucedía entonces en Francia, en España o en Estados Unidos, donde fuera. En todas partes se elogiaban las virtudes del ciudadano en tono más o menos efusivo, a veces volcánico (Robespierre: “El alma de la República es la virtud”), para explicar el orden republicano: en los discursos de Cádiz, en los panfletos de la Revolución francesa, incluso en textos de Jefferson o Washington, con todo su pesimismo (y esos ciudadanos no existían en ninguna parte).

De todos modos, conviene tomar ese entusiasmo cum grano salis. En todas partes, la exigencia es mucho más modesta para reconocer la categoría jurídica de ciudadano. Se pedía en otro tiempo una determinada renta o escolaridad, ya no. Para nosotros, hoy, lo único que se requiere es “un modo honesto de vivir” (que no es poca cosa, ya lo sé).

En todas partes había en la retórica “ciudadanos imaginarios”, pero había también ciudadanos reales, que antes que preocuparse por la patria o la soberanía se preocupaban por su familia, sus propiedades, su negocio, a veces su religión o sus tradiciones. Eso a veces traía problemas, por eso la historia de “allá” es tan turbulenta como la de acá. Por otra parte, el ideal del ciudadano, por quimérico que fuese, no ha sido nunca irrelevante, servía como recurso de crítica, de legitimación o de criterio normativo para según qué leyes. Entre nosotros, el ideal de la ciudadanía, junto con la idea de que “allá” es una realidad, ha puesto el contenido básico de lo que se puede llamar el “pesimismo oligárquico”, el género de discurso cuyo motivo fundamental es la idea de que el problema sin remedio del país es la falta de civismo, la deshonestidad, la doblez, en resumen: el problema son los mexicanos.

Algo más. En todas partes ha habido también, hay siempre, funcionarios y políticos y jueces imaginarios: son “las autoridades” encargadas de promover, facilitar, vigilar, proteger y demás. Por si acaso, a la hora de redactar las leyes se tiene presente a un funcionario imaginario que es ambicioso, venal, corrupto, tramposo, hipócrita y ladrón, de modo que se diseñan las instituciones para defenderlas de ese personaje. Son más interesantes en nuestra tradición los ejidatarios imaginarios: campesinos apegados al terruño, víctimas de siglos de opresión, orgullosos miembros de una comunidad, que sirven como sinécdoque de la Nación; desde hace un siglo condicionan leyes, políticas, sentencias, aunque la imagen no tenga nada que ver con los ejidatarios reales.

Se ha dicho también que el problema o uno de los problemas mayores de nuestra Constitución está en que incluye normas que es imposible cumplir, y eso la hace inoperante y le resta autoridad. Parece sensato: ¿cómo haríamos para cumplir con el artículo 4 (“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”)? Ahora bien, eso sucede con casi todas las constituciones. A veces el problema es práctico, quiero decir, está claro lo que establece la norma, lo que habría que hacer para imponerla, pero en los hechos no se puede. El ejemplo que viene más a mano es el de la XVIII enmienda de la Constitución estadunidense, el de la Prohibición; desde un principio se podía saber que no iba a cumplirse, la mayoría de los estados ni redactó las leyes ni asignó el presupuesto que habría hecho falta para hacer efectiva la prohibición. Otro ejemplo. La redacción original de la Constitución de 1917 consignaba como primera obligación de los mexicanos, artículo 31: “Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación elemental y militar”, que está muy bien; el problema es que la obligación se impuso mucho antes de que fuese materialmente posible cumplir con ella para la mayoría de la población porque no había escuelas suficientes: ¿diríamos que era irrelevante porque no se podía cumplir?

Otras veces las constituciones consignan alguna aspiración, algo deseable pero difícil de concretar. La Constitución de Bélgica, por ejemplo, en su artículo 7 bis dice que el Estado “garantiza la protección y el bienestar de los animales como seres sintientes”, que sólo podría cumplirse cabalmente si se hiciese obligatorio el vegetarianismo —pero no es eso. La Constitución italiana en su artículo 11 establece: “Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la libertad de los demás pueblos”, que está muy bien, pero es difícil saber qué significa (ni cómo condiciona la postura de Italia en la OTAN). La Constitución española en su artículo 40 dispone que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico […]. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”; todo muy plausible, salvo que no hay manera de saber en concreto qué se puede exigir.

Una Constitución es un hecho político, así hay que leerlas. En una curiosa redundancia, la severa Constitución de Alemania, en su artículo 9, sobre libertad de asociación, dice: “Están prohibidas las asociaciones cuyos fines o actividad sean contrarios a las leyes penales”. Por algo será. Es frecuente que haya artículos de redacción ambigua, artículos semánticamente vacíos o casi vacíos, que pueden ser muy útiles. En la Constitución italiana, artículo 21, “se prohíben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera otras manifestaciones contrarias a las buenas costumbres” —defina usted buenas costumbres, y ya está. La española, artículo 43, estipula que los poderes públicos “facilitarán la adecuada utilización del ocio”; el adjetivo es fascinante, como la paternal obligación de las autoridades, pero esa simpleza puede servir para dar fundamento constitucional a un sistema de subvenciones para empresas de televisión, cine, música, siempre que lo suyo sea adecuado.

No debería haber motivo para sorprenderse. El derecho existe cuando se usa, y existe porque se usa, siempre con algún propósito. De otro modo no es más que una colección de frases. Por eso no se puede saber nunca qué consecuencias puede tener una ley, para qué se va a usar, y siempre hay desajustes entre la intención del legislador, el texto de la ley, los usos que se hacen de ella, y el resultado concreto con el paso del tiempo. Sucederá con las reformas que se han aprobado eufóricamente en este año del bicentenario, y que suponen una ruptura con toda la tradición constitucional del país, y de hecho con todo el constitucionalismo moderno. Es claramente la venganza de la clase política contra el Estado, contra los límites que imponía la progresiva institucionalización de la autoridad (INE, INAI, CNDH, T-MEC, etcétera). El efecto que se busca es una brutal concentración del poder en el Ejecutivo federal. La idea es hacer gravitar todo el orden político en torno a un gran proceso electoral organizado por la Presidencia cada tres, seis años, bajo la tutela del Ejército.

Para dejar todo “atado y bien atado” se elimina la representación de las minorías, se suprimen todos los organismos de vigilancia y control técnico, se impone la prisión preventiva para delitos fáciles de fabricar desde el Ejecutivo, se legaliza la presencia permanente del Ejército y se anula la independencia del Poder Judicial. No sobra insistir. El nuevo Poder Judicial es un poder representativo, que depende de quien organiza las elecciones, y no un poder contra-mayoritario, como es en cualquier orden moderno, pensado precisamente como freno para los abusos de la mayoría. La clave de bóveda es el Tribunal de Disciplina Judicial: cinco magistrados cuya elección coincide con las elecciones federales, de modo que responda a la mayoría del presidente, con capacidad para sancionar a los jueces “cuyas decisiones transgredan los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de las que la ley determine”. Defina excelencia, por ejemplo, o profesionalismo. En nuestra historia hay un precedente clarísimo, el Supremo Poder Conservador de 1836: cinco magistrados con facultad incluso para “declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia”.

Se ha diseñado una especie de cesarismo plebiscitario, de modo que cada tanto tiempo, bajo tutela militar, una mayoría electoral ocupe automáticamente los tres poderes (la idea es que sea siempre esta misma mayoría, por supuesto). No es, como se ha dicho, el régimen de los años sesenta, sino una fantasía infantil de un niño de los años sesenta. Conviene leer de nuevo a Rafael Segovia; en su clásico sobre la politización del niño mexicano, los niños de esos años, el cuarto de los estereotipos con que resume su estudio “se situaría en Tabasco […] su mundo político nacional se limita a los vagos contornos del presidente y el PRI […] De manera lacónica dice que el presidente ‘manda’ y es lo que más le gusta”. Significa retrotraer la organización del poder hasta sus formas más rudimentarias de pura violencia, amenaza y premio.

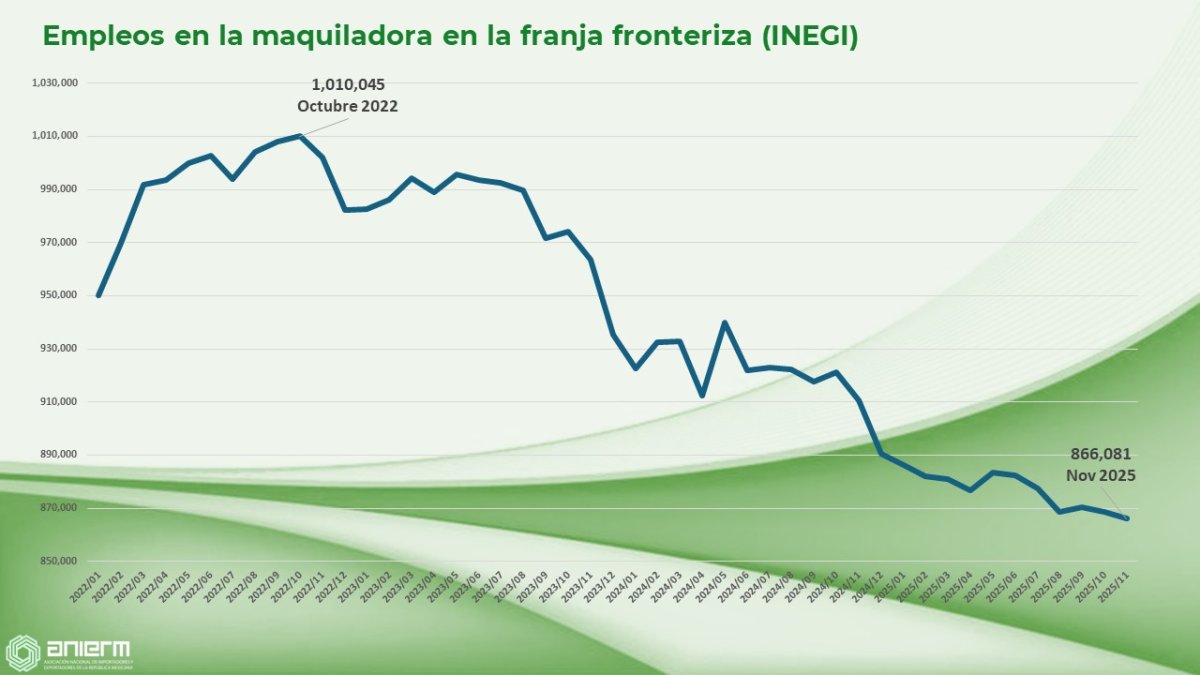

Es imposible anticipar el resultado. La centralización a partir de la destrucción del Estado, dejarlo reducido al mando, el dinero y las armas, podría dar nuevo empuje a las fuerzas centrífugas, incluso las más localizadas: la elección de los jueces introduce nuevos recursos asequibles sobre todo para los actores locales, lo mismo que la presencia permanente del Ejército, donde quien tiene mando de tropa en el terreno tiene un margen de autonomía indudable. La opacidad, el silencio de cualquier oposición contribuyen a ello también. Nunca en México hubo un régimen semejante, de mando personal plebiscitario, apoyado sobre la ocupación militar del territorio (Maximiliano lo intentó, y así le fue). El recurso adicional de provocar deliberadamente carencias de salud, de educación, falta de empleos, y ofrecer como remedio mágico el dinero en efectivo puede tener también su límite.

Como todos, el nuevo régimen está pensado para la eternidad. Pero pasará. El cesarismo no dura mucho, no termina bien. Llegará el momento de rectificar, y habrá que recordar entonces la Constitución de 1824, y las de 57 y 17, que con todos sus defectos consiguieron la frágil, problemática civilidad que hemos podido disfrutar —y bastantes décadas de algo parecido a la paz, y algo de gobierno.

Fernando Escalante Gonzalbo

Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: México: El peso del pasado. Ensayo de interpretación y Si persisten las molestias.

Tomado de Nexos